Das CE-Kennzeichen anbringen – aber richtig!

Das CE-Kennzeichen signalisiert die Konformität eines Produkts mit den rechtlichen Vorgaben des EU-Binnenmarkts – doch viele Hersteller sind unsicher, wie und wo es korrekt anzubringen ist. Sichtbar, dauerhaft und lesbar – diese drei Kriterien sind entscheidend, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden. Doch woher bekommt man das CE-Kennzeichen? Wer ist für die korrekte Anbringung verantwortlich? Und welche Konsequenzen drohen bei Verstößen? In unserem Beitrag erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Produkt rechtskonform zu kennzeichnen.

Zuletzt aktualisiert am: 22. April 2025

Wie bringt man das CE-Kennzeichen an?

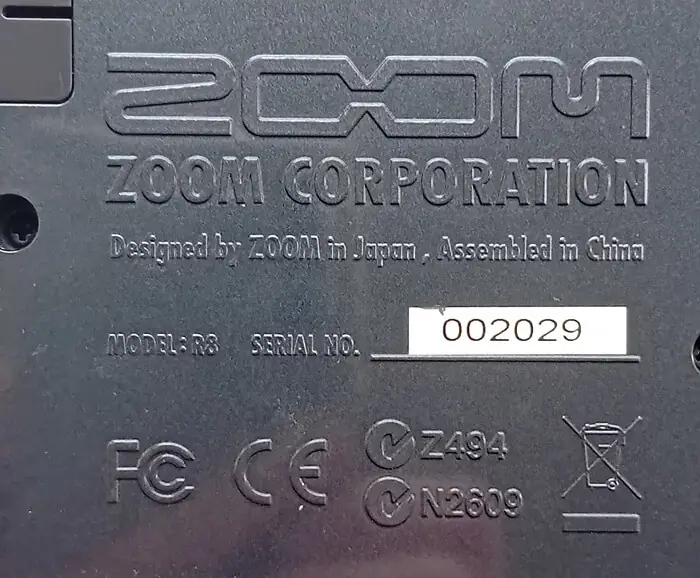

Ausweislich § 7 ProdSG muss das CE-Kennzeichen sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Produkt oder seinem Typenschild angebracht sein. Falls die Art des Produkts dies nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, wird sie auf der Verpackung angebracht sowie auf den Begleitunterlagen, sofern entsprechende Unterlagen vorgeschrieben sind.

Sichtbarkeit

Mit Sichtbarkeit meint der Gesetzgeber einen Anbringungsort, auf dem das CE-Kennzeichen für die Marktüberwachungsbehörden leicht auffindbar ist. Falls dies aus Gründen des Produktdesigns unerwünscht ist, muss es also nicht auf der gut sichtbaren Vorderseite des Geräts aufgebracht sein.

Dauerhaftigkeit

Unter Dauerhaftigkeit ist wiederum nicht notwendig eine stoffliche Verbindung wie Prägung, Gravur etc. zu verstehen. Unter einer dauerhaften Kennzeichnung kann auch ein sich nicht einfach ablösender Aufkleber zu verstehen sein. Dabei muss die Lesbarkeit mindestens bis zum Ende des Produktlebenszyklus gewährleistet sein. Bei langlebigen Wirtschaftsgütern bedeutet das unter Umständen einen Zeitraum von 100 Jahren. Papieraufkleber oder Kunststoffträger verbieten sich daher.

Lesbarkeit

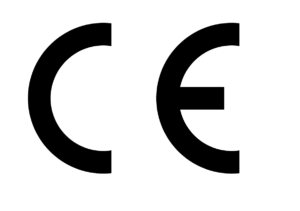

Lesbar ist das CE-Kennzeichen, wenn es eine sichtbare Größe aufweist. Die EU-Verordnung sieht dabei eine Mindesthöhe von 5 mm vor.

|

Weitere Formate zum Download: jpg und gif |

Das offiziell von der EU freigegebene CE-Kennzeichen verwenden

Es darf nur das von der EU bestätigte CE-Kennzeichen verwendet werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass man keine Zeichen selbst entwickelt, z.B. aus ähnlichen Zeichensätzen heraus. Ansonsten besteht auch Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen „Chinese Export“, das gerne als Plagiat für eine „CE“-Kennzeichnung nach chinesischen Export-Vorschriften für Güter aus China verwendet wird und nicht zufällig dem offiziellen CE-Kennzeichen der EU ähnelt. Das CE-Kennzeichen ist gemeinfrei, d.h. Lizenzkosten fallen nicht an, sofern es von der Website der EU bezogen wird.

Hier können Sie das CE-Kennzeichen herunterladen: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.

Wo wird das CE-Kennzeichen angebracht?

Sofern keine Spezialvorschriften eingreifen, ist das CE-Kennzeichen auf dem Produkt selbst anzubringen. Nur in Ausnahmefällen, wenn also die Art des Produkts dies nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, kann sie auf der Verpackung aufgebracht werden. Diese gesetzlichen Vorgaben erlauben keinen Interpretationsspielraum. Es ist eindeutig geregelt, dass das Aufbringen des CE-Kennzeichens auf der Verpackung der absolute Ausnahmefall bleiben muss.

Beispiele für die Anbringung des CE-Kennzeichens

| Anbringung auf dem Produkt selbst |  |

| Anbringung auf der Verpackung |  |

| Aufdruck auf Aufkleber |  |

| Anbringung an Kabel |  |

| Anbringung auf dem Typenschild |  |

Wann kann man „mal” eine Ausnahme machen?

Solche Ausnahmefälle liegen beispielsweise vor, wenn das Produkt aufgrund seiner Größe nicht mit einem CE-Kennzeichen versehen werden kann oder die Funktionsfähigkeit des Produkts dadurch stark beeinträchtigt wird. Es gibt eine gesetzliche Ausnahme, wonach bei Spielzeug das Anbringen der CE-Kennzeichnung auf der Verpackung bzw. auf einem Etikett oder Begleitzettel ausdrücklich zulässig ist. Diese Ausnahme zeigt bereits, dass die Vorschriften zum Anbringungsort ansonsten streng einzuhalten sind.

Welche rechtliche Wirkung hat das CE-Kennzeichen?

Die genaue Bedeutung der Buchstabenkombination CE ist umstritten, sie geht wohl zurück auf die Abkürzung „Conformité Européenne”. Sinn und Zweck der Buchstabenkombination ist jedenfalls, eine europaweit einheitliche Kennzeichnung zu schaffen.

Der oft verwendete Begriff „CE-Siegel” ist nicht korrekt, da das CE-Kennzeichen kein Qualitätssiegel oder Prüfzeichen ist. Es ist vielmehr eine Kennzeichnung, die bestätigt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

Das CE-Kennzeichen dient den Marktüberwachungsbehörden im grenzüberschreitenden Warenverkehr als Hinweis des Herstellers auf die Einhaltung von binnenmarktrechtlichen Vorgaben, weswegen sie auch als Reisepass des europäischen Binnenmarkts bezeichnet wird. Die CE-Kennzeichnung stellt eine Behauptung des Herstellers dar, sein Produkt entsprechend den europarechtlichen Vorgaben des Produktsicherheitsrechts hergestellt zu haben.

Die Pflicht zur CE-Kennzeichnung geht auf Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zurück. Auf diese Kennzeichnungspflicht beziehen sich zahlreiche Normen im deutschen Recht.

Wer ist für die CE-Kennzeichnung verantwortlich?

Gemäß der europäischen Gesetzgebung darf das CE-Kennzeichen nur durch den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten angebracht werden. Diese Vorschrift ist ebenfalls nicht der Auslegung zugänglich, da der Hersteller allein durch die Anbringung des CE-Kennzeichens die Verantwortung für die Konformität des Produkts mit den einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft angeben kann.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die weiteren Wirtschaftsakteure keine Verpflichtungen hinsichtlich der CE-Kennzeichnung treffen.

Hersteller

Den Hersteller treffen die weitestgehenden Pflichten. Da nur er das CE-Kennzeichen auf dem Produkt anbringen darf, muss er auch dafür Sorge tragen, dass die Anbringung an der richtigen Stelle und in der vorgeschriebenen Weise erfolgt. Bringt der Hersteller dieses also lediglich auf der Verpackung an, obwohl eine Anbringung auf dem Produkt selbst möglich gewesen wäre, verstößt er gegen seine Herstellerpflichten.

Einführer und Händler

Produkte dürfen dann nicht vertrieben bzw. auf dem Markt bereit gestellt werden, wenn die CE-Kennzeichnung gänzlich fehlt, also weder auf dem Produkt selbst noch auf dessen Verpackung oder Begleitunterlagen aufgebracht ist. Der Händler bzw. Einführer hat dies zu überprüfen. Der Händler genügt seinen Prüfpflichten, wenn er lediglich das „ob” und nicht das „wie” der CE-Kennzeichnung überprüft.

Missbräuchlich angebrachte CE-Kennzeichen

Ein Großteil der CE-Kennzeichen wird missbräuchlich angebracht. So werden in der Praxis häufig Produkte mit dem CE-Kennzeichen versehen,

- obwohl die Voraussetzungen für die Konformität nicht gegeben sind,

- obwohl die interne technische Dokumentation nicht vollständig ist,

- obwohl die externe technische Dokumentation zum Zeitpunkt der Auslieferung weder vollständig noch rechtskonform ist und

- obwohl nicht alle harmonisierten Normen eingehalten oder gar beim Hersteller verfügbar waren.

Auch der Begriff „CE-Siegel” wird oftmals dazu genutzt, um falsche Erwartungen beim Kunden zu wecken: beispielsweise von Online-Händlern, um Seriosität und Sicherheit zu suggerieren, oder auch im Rahmen von Werbemaßnahmen, um Vertrauen zu schaffen.

Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?

Produkte, die in die Zuständigkeit einer EU-Richtlinie fallen, dürfen ohne CE-Kennzeichen in keinem Land des EU-Markts in Verkehr gebracht werden – also auch nicht im jeweiligen Inland. Die Marktaufsichtsbehörden können solche Produkte aus dem Verkehr ziehen und den weiteren Vertrieb untersagen, ja sogar einen Rückruf veranlassen. Geschäftskunden (Betreiber, Händler) werden solche Produkte nicht kaufen, weil sie sie weder in Betrieb nehmen noch weiterveräußern dürfen. Außerdem setzen sich Hersteller ohne oder mit illegalem CE-Kennzeichen leichtfertig den Risiken der Produkthaftung und des Strafrechts aus. Zunächst kann ein Bußgeld verhängt werden, bei Wiederholung drohen Geldstrafe oder Gefängnis.

Öffentlich an den Pranger gestellt

Ertappte Hersteller stehen öffentlich am Pranger und erleiden so einen Imageschaden. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA: www.baua.de) veröffentlicht ihre Untersagungsverfügungen im Internet bei Verstößen gegen die Geräte- und Produktsicherheit sowie Produktmängeln (für Verbraucherprodukte siehe auch Rapid Exchange of Information System (RAPEX) unter https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=en).